80 عاماً ما بين الحضارة والدماء

د.صدام عبد الكريم عبيد

دكتوراه في العلاقات الاستراتيجية والدولية من جامعة الدفاع الوطني الماليزية (UPNM) بكوالالمبور. تتركز اهتماماته البحثية بشكل رئيسي على التنافس الدولي وتحليل النزاعات والسلام والدفاع في الشرق الأوسط . مؤخرا نشر كتاب (Yemen’s Road to War) بالإضافة إلى العديد من السياسات التحليلية المتعلقة بقضايا السلام وحل النزاعات في الشرق الأوسط

تردّدت كثيرًا في كتابة هذه السطور. ليس خوفًا أو ضعفًا، بل قهرًا وكمَدًا. قهرٌ مما وصلت إليه اليمن، وتأملٌ فيما حققته دول مثل هولندا. لا أسعى إلى جلد الذات ولا إلى المقارنة المريضة بين وطن منهك وأمم مستقرة، بل هي محاولة لفهم: لماذا هذا الفارق الهائل؟ لماذا نحن هنا… وهم هناك؟

لماذا 80 عاماً؟

في 5 مايو 1945، تحررت هولندا ومعظم أوروبا من السيطرة الألمانية بقيادة هتلر، لكن آثار الحرب كانت مدمّرة لأوروبا بأكملها. فهولندا، على سبيل المثال، تحملت تبعات كثيرة بعد هذه الحرب، ابتداءً من فقدان سيطرتها على إندونيسيا عام 1949، ومروراً بمجاعة الشتاء (1944–1945)، وتبعات الفيضان المدمّر من بحر الشمال الذي ابتلع معظم أجزاء هولندا عام 1953، وانتهاءً بمشروع مارشال الذي كان مشروطاً باستخدام الأموال في شراء البضائع والخدمات من الولايات المتحدة حصراً، وإعادة تنظيم الاقتصاد الأوروبي وفق النموذج الرأسمالي الأميركي، والانضمام إلى التحالف الغربي (الناتو لاحقاً). وبالتالي، كان عمليا ترسيخ الهيمنة الأميركية وتحويل أوروبا الغربية إلى أسواق مفتوحة للصادرات الأميركية، وهو ما أثّر بشكل كبير على انتعاش الصناعات الأميركية. كوارث بعضها فوق بعض، وأكاد أجزم بأنه لو كانت دولة أخرى، لما قامت لها قائمة منذ آنذاك.

في الوقت نفسه، كانت اليمن تعاني من أزمات كارثية، لكنها لم تكن كأزمات أوروبا. فالأئمة كانوا يحكمون اليمن بطريقة بدائية للغاية، وكانت البلاد معزولة تماماً عن محيطها الإقليمي والدولي، ثم تداعت الكوارث والحروب التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

ماذا حققت هولندا واليمن بعد 80 عاماً؟

يحتفل الهولنديون اليوم بمرور 80 عاماً على انتهاء الحرب، وحق لهم ذلك. فقد حققت هولندا قفزات عملاقة على جميع الأصعدة: سياسياً، واقتصادياً، وتكنولوجياً. فهي الدولة الوحيدة حالياً التي تمتلك شركة خاصة (ASML) لصنع آلة الطباعة على الرقائق الإلكترونية الداخلة في جميع الصناعات التكنولوجية. كما بلغ الناتج المحلي في عام 2024 حوالي 1.1 تريليون دولار، إلى جانب العديد من الإنجازات التعليمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها.

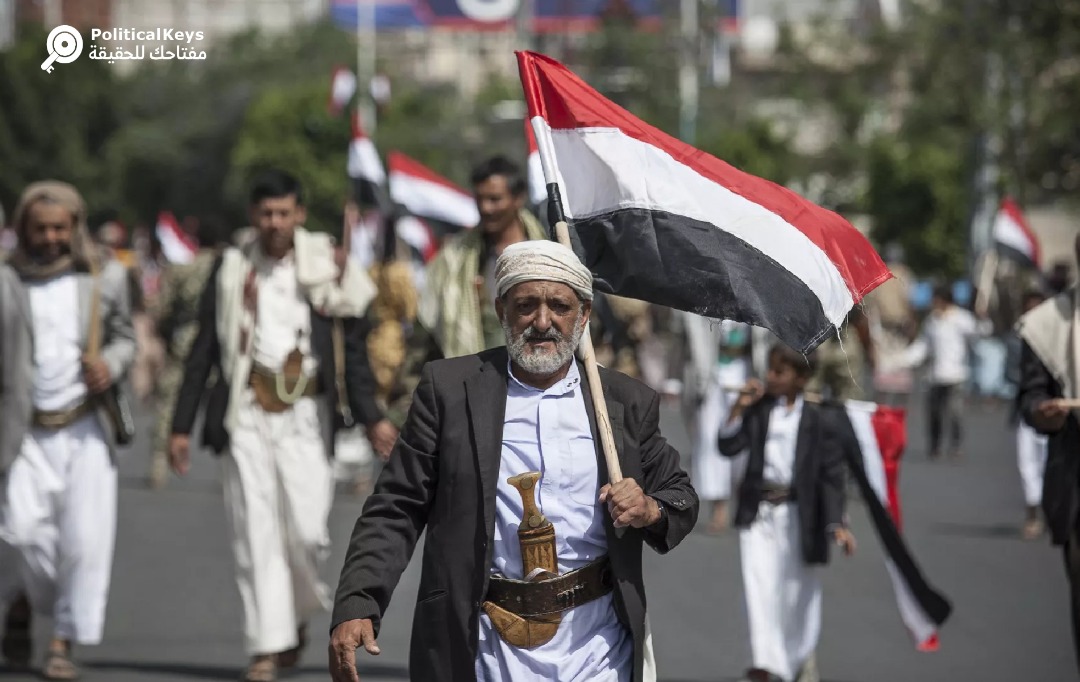

أما اليمن، بشقّيها الشمالي والجنوبي، فقد كانت تعاني من صراعات لا متناهية منذ عام 1945، ابتداءً من ثورة الدستور عام 1948 في شمال اليمن، والعديد من الانتفاضات المحلية، والحرب الملكية الجمهورية عام 1962، وحرب الاستقلال في الجنوب عام 1967، والنزاعات الداخلية في جنوب اليمن عام 1986، ثم الحروب الأهلية في المناطق الوسطى عام 1972، وحرب 1979، والاشتباكات الحدودية بين الشمال والجنوب في السبعينيات والثمانينيات، وحرب الانفصال عام 1994، ثم ست حروب في صعدة وصنعاء ضد الحوثيين من 2004 حتى 2010، وأحداث الربيع العربي عام 2011، وأخيراً الحرب الدائرة حالياً منذ سبتمبر 2014 وحتى وقت كتابة هذه الأسطر. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أصبحت اليمن تصنّف ضمن أفقر دول العالم، وحازت على لقب أسوأ مجاعة في التاريخ الحديث بحسب الأمم المتحدة.

من المسؤول؟ نَحْنُ!

لا يعجبني الخوض في الاتهامات جزافاً، يميناً ويساراً، ولا إصدار الشتائم وتحميل الأسباب على الأطراف الخارجية وحدها، بالرغم من قوة الأدلة على ذلك. لكنني أقولها وبصراحة: نحن السبب.

نعم، نحن السبب. نحن من سمحنا لأنفسنا بأن نكون وكلاء لغيرنا. نحن من استجلبنا السوفييت والولايات المتحدة لتصدير صراعاتهم إلى اليمن. نحن من استدعينا جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتكون اليمن ساحة لتصفية الحسابات.

نحن السبب. نحن من تسببنا بحرب استمرت عشر سنوات عجاف حتى كتابة هذه الأسطر.

نحن ولا غيرنا، سواء كنا طوائف أو أحزاباً أو مكونات دينية أو سياسية.

هل هذا جلد للذات؟ لا، ليس كذلك. وإنما هو إقرار بالحقيقة. ودائماً ما يُقال في المجال الأكاديمي: “تحرير المشكلة وتوضيحها هو بداية النجاح الحقيقي والإنجاز الصحيح.”

بعد أربع سنوات عشتها في أوروبا، وقُرابة ست سنوات في ماليزيا، تأملت المشهد السياسي في شرق آسيا وفي أوروبا. ومع الاختلافات الجذرية في أسلوب الحكم، وطبيعة البشر، والاختلافات الثقافية والدينية والسياسية، وهي اختلافات كفيلة بجعل كلا المنطقتين ساحة صراع دائمة – خصوصاً وأن لها امتدادات تاريخية حتى قبل الحربين العالميتين – إلا أن هناك حقيقة واحدة: أن جميع الأطراف تعي تماماً معنى المعارضة السياسية، والهدف الأساسي من وجودها، ولديها الوعي الكافي بخطورة تحوّل الخلافات السياسية إلى حروب أهلية.

لا أعتقد أنه من المعيب دراسة تجارب الدول الأخرى، لكن العيب كل العيب أن نُطوِّع إمكانياتنا ونتجاهل تنوّعنا الثقافي والطائفي، ونُلزم أنفسنا وغيرنا بتجارب لا تناسبنا ولا تناسب تنوعنا.

ففي اليمن، على سبيل المثال، أدى فشل الهوية القومية اليمنية إلى ضعف الانتماء لدى معظم الحركات السياسية والدينية. ففي ما قبل عام 1962، كان الولاء للإمام الحاكم أكثر من الولاء للدولة، بل وسُميت الدولة كلها باسم أسرة الحكم: “المملكة المتوكلية اليمنية”. ثم فشلت فكرة القومية العربية الداعية إلى دولة واحدة للعرب. ومع جمال شعاراتها، إلا أنها فشلت في اليمن كما في بقية الدول العربية بسبب تضارب المصالح الخاصة للقادة القوميين، واغتيال بعضهم بعضاً، وحياكة المؤامرات السياسية والعسكرية، وضعف إدراك الواقع السياسي في الجزيرة العربية بعد سقوط الدولة العثمانية.

وتخبط القومية العربية في اليمن بين أحضان السوفييت والصينيين من جهة، وأحضان الغرب والولايات المتحدة من جهة أخرى، أدّى إلى تحوّل الدولة الجمهورية الوليدة في منطقة الملكيات إلى دولة ملكية بثوب جمهوري. فأصبحت هذه الدولة المشوّهة مرفوضة محلياً وإقليمياً ودولياً، فهي ليست جمهورية حقيقية كي تُدعم كتجربة ديمقراطية فريدة، وليست ملكية كي تحتضنها دول الخليج.

في الوقت ذاته، كان للحركات الإسلامية أيضاً دور كبير في ضعف الهوية القومية اليمنية، وذلك عن طريق إنكارها بل واعتبارها كفراً وشركاً، تحت مبرر أن الأصل في المسلمين هو الدولة الواحدة، ولا فرق بين يمني وغيره في ظل الخلافة. وهذه مبررات قد تكون مقبولة، لكن اقتصارها على الشعارات دون مشاريع حقيقية أدى إلى فشلها مجدداً، بل وانقسمت إلى ثلاثة أقسام:

- قسم تحوّل إلى عصا غليظة بيد الحاكم، يبرر كل استبداده ويدعو للخضوع له ولو جَلد ظهرك وأخذ مالك.

- قسم ناقم على الوضع السياسي، لكنه يرفض الانخراط في العملية الديمقراطية لأنها تخالف الشريعة (من وجهة نظره، فأدى هذا القسم انخرط كثير من مريديه بجماعات أحدث أعمال عنف غير مبررة.

- قسم انخرط في الواقع السياسي اليمني، لكنه ارتكب أخطاء كارثية، كالمشاركة الفعالة في الصراعات الأهلية بين الشمال والجنوب، وتبريره بل وتحالفه مع الحاكم المستبد دون قيد أو شرط.

هذا التقسيم للطوائف الإسلامية لم يكن محصوراً في اليمن، بل شمل معظم الدول العربية، وفشل هذا المشروع أيضا في جميع هذه الدول.

من التجارب الفاشلة أيضاً: استيراد الاشتراكية كما هي من السوفييت، ومحاولة تطبيقها في اليمن. وقد أعجبتني عبارة لأحد القادة العسكريين السوفييت في أفغانستان عندما قال: “كنا نخبرهم عن حقوق العمال والفلاحين في دولة لا يعون أساساً ما يعني ذلك.” وكما هو متوقع، فشلت الاشتراكية، وتحولت بعد 1994 إلى اشتراكية بثوب رأسمالي.

أما عن الرأسمالية، فهي لم تفشل فقط في اليمن، بل خلقت بيئة خصبة للغاية للفساد الاقتصادي والسياسي والعسكري، وشجعت الأطراف السياسية على الانخراط في الفساد المنظّم الذي تحكمه الشركات. ففي عالم الرأسمالية، كل ما يهم هو المال، ولا قيمة لأي مبادئ أو قيم. وقد أدى ذلك إلى تأجيج الحروب في اليمن، وتحول الأحزاب السياسية والطوائف الدينية إلى مرتزقة، إما للشركات عابرة القارات أو للدول الأجنبية.

ما الحل؟

لأكون صادقاً مع نفسي ومع الواقع اليمني، لا يهمني إن كنا دولة اتحادية أو موحّدة أو فدرالية أو حتى كونفدرالية. كل ما يهمني هو تحقيق مصالح الناس، مع إيجاد إطار سياسي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

- مكافحة الفساد: عبر إنشاء كيان مستقل مالياً وإدارياً وقضائياً واستخباراتياً، تكون مهمته الوحيدة مكافحة الفساد، لأن الفساد هو السبب الرئيسي لكل ما نعانيه.

- وعي المعارضة بدورها الحقيقي: ففي الدول الأخرى، يتمثل دور المعارضة في فضح الفساد السياسي ومحاكمة الحزب الحاكم برلمانياً. أما في اليمن، فالمعارضة تعني السعي لإفشال الحزب الحاكم وعرقلته ولو عسكريا لخدمة أجندات حزبية ضيقة.

- المشاركة السياسية الفاعلة لجميع الطوائف والأحزاب، مع تشجيع التنوع السياسي لا محاربته. ففي هولندا، لكل محافظة بل ولكل مدينة وقرية علمها الخاص، ولا يُعدّ ذلك تشجيعاً للانفصال، بل وسيلة للتنافس في خدمة المواطن.

- إنشاء مجلس استراتيجي قومي: يعمل على المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ولا يرتبط بالحكم السياسي، حتى لا يتأثر بتغير الحكومات، ويسهل التنسيق والتسخير لجميع إمكانيات الدولة وأجهزتها المختلفة لخدمة الأهداف الاستراتيجية العليا للدولة.

- تفعيل أجهزة القضاء والمخابرات: لضبط أداء الأجهزة الأمنية وتحقيق الأمن للمواطن، لا لحزب الحاكم. ويجب أن تُستدعى هذه الأجهزة دورياً أمام البرلمان لمساءلتها.

- إنشاء ديوان مظالم: يكون سهلاً الوصول لجميع المواطنين، لأن العدل هو أساس الحكم، ولا فرق بين رئيس أو شيخ أو عامل بسيط.

وفي الأخير، هذه أفكار بسيطة، قد يكون تنفيذها صعباً للغاية في الوضع الحالي، لكنها تحتاج إلى قادة يضعون مصلحة اليمن أولاً، ولا شيء قبلها أو بعدها